年次有給休暇の取得義務化スタート

労働基準法改正による年次有給休暇(以下「年休」という)の取得義務化が始まりました。

今回は、法改正に伴う実務処理についてQ&A方式でお伝えいたします。

年次有給休暇の取得義務化とは

年休が10日以上付与される労働者に対して、年5日の年休を取得させることが、使用者の義務となりました。

Q&A

Q1 3月以前に付与した年休が10日以上ある労働者にも、年5日年休を取得させる義務がありますか?

3月以前に付与した年休には年5日確実に取得させる義務は発生しません。

今回の改正は、2019年4月1日以後、最初に年10日以上の年休を付与する日(基準日)からとなります。

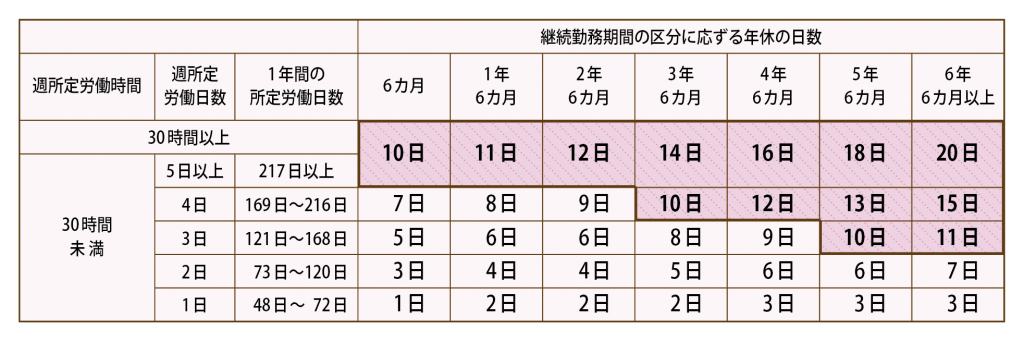

Q2 パートタイマーにも年休を取得させる義務がありますか?

年休が10日以上付与される労働者であれば、パートタイマーにも年5日取得させる義務があります。

具体的には、以下の表の太枠で囲った部分に該当する労働者が対象となります。

Q3 管理監督者にも年休を取得させる義務がありますか?

管理監督者にも年5日確実に取得させる義務があります。

Q4 半日単位の年休も、取得させる年5日の年休の対象になりますか?

対象になります。時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での年休の取得の希望があった場合には、半日(0.5日)単位として差し支えありません。

また、労働者自ら半日単位の年休を取得した場合も、取得1回につき0.5日として、使用者が時季を指定すべき年5日の年休から控除することができます。(なお、時間単位の年休については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできません。)

◆年次有給休暇取得義務化チェックポイント◆

•年5日の年休は、①労働者自らの請求・取得②計画年休③使用者による時季指定のいずれかの方法で労働者に年5日以上確実に取得させる。

•使用者は、労働者ごとに年休の時季、日数及び基準日を明らかにした「年休管理簿」を作成し、3年間保存する義務がある。

•使用者による時季指定を行う場合は、就業規則への記載、計画年休を行う場合は、就業規則への記載と労使協定が必要。(この労使協定は、所轄の労働基準監督署への届出は不要です。)

今一度、自社の対応状況を確認してみましょう。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします