所有者不明土地問題って何が問題?

≪問題点と今後活用したい制度≫

「所有者不明土地」という単語を新聞やニュースなどで耳にすることが多くなっていますが、何が問題になっていて、どのような対処がなされているのか確認していきたいと思います。

まず「所有者不明土地」とは、所有者が全くいないのではなく、現在だれが本当の所有者なのか、法務局が保管する不動産登記簿等の所有者台帳を調べてもわからない、また、判明しても連絡が取れない状態の土地をいいます。

■なぜ「所有者不明土地」があるの?

◎不動産の相続登記が義務ではなくまた、手間や手数料がかかることから、相続登記されないまま放置されている。

◎人口減少や高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や、地方から都市への人口移動により、土地所有意識が希薄化してきた。

などの理由から「所有者不明土地」が全国的に増加してきています。

■どのようなことが問題になっているの?

◎公共事業の推進等の様々な場面において、所有者を特定するため多大なコストがかかり、円滑な事業の実施に大きな支障となっている。

…具体的には、震災や土砂災害の際の復興事業において、仮設住宅を建設したいのに所有者がわからず、復興の#足かせになり社会問題化されてきたことは記憶に新しいのではないでしょうか。

■解決していくためにどのようなことが行われているの?

●「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の創設(2018.6.13交付):国土交通省

1 所有者不明土地を円滑に利用する仕組み(2019.6.1施行)

建築物が無く反対する権利者のいない未利用の所有者不明土地について以下の仕組みを構築

① 公共事業における収用手続きの合理化・円滑化(所有権の取得)

国、都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定する。

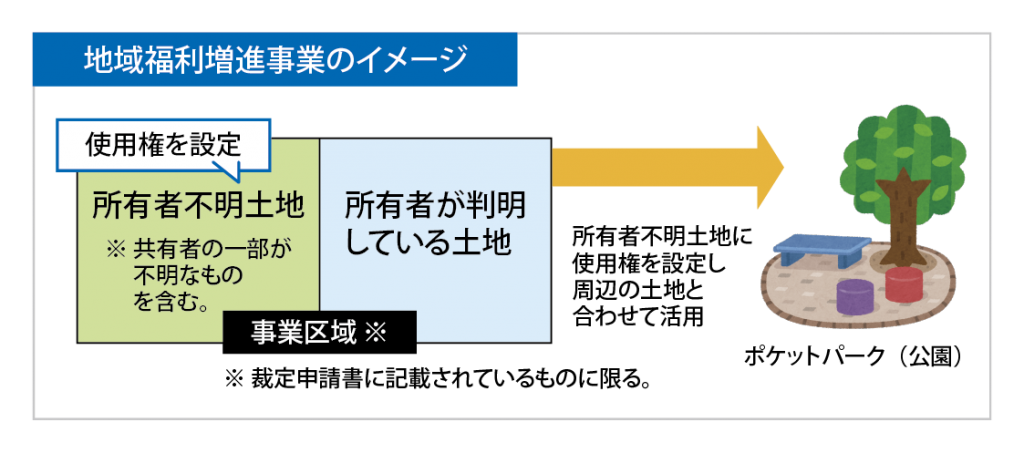

② 地域福利増進事業の創設(利用権の設定)

道路、教育施設、公園等の整備など、地域住民やその他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るための事業に使用できるよう、最長10年間(延長可能)の使用権を設定しその利用を可能にするもの。

2 所有者の探索を合理化する仕組み(2018.11.15施行)

3 所有者不明土地を適正に管理する仕組み(2018.11.15施行)

● 地域福利増進事業を通じた土地の有効活用に伴う軽減措置

⑴ 地域福利増進事業をする者に土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得(2,000万以下の部分)にかかる税率の軽減(20%⇒14%)

⑵ 地域福利増進事業に供する土地及び償却資産にかかる固定資産税等の課税標準を5年間2/3に軽減

● 登録免許税の免税措置(2021.3.31まで)

⑴ 相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税を免税

⑵ 法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税を免税

●「所有者不明土地」の発生を予防する仕組みづくりの検討(法務省)

⑴ 相続登記の義務化

⑵ 土地所有権の放棄を認める

⑶ 遺産分割に期間制限を設ける

現在は以上のように法の整備が整いつつある状況です。

相続が発生した際に未登記となっている土地は、自分だけの問題ではなく社会全体の問題となっていきます。

この機会に実家の土地や物件の登記がどうなっているか確認してみてはいかがでしょうか。

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートします