飲酒を伴う飲食費は会議費になる?

飲酒を伴う飲食が「会議費」として税務上認められるかは、非常に繊細な判断が求められる問題です。結論から述べると、一定の要件を満たす場合に限り、酒類を含む飲食費であっても「会議費」として処理することは可能です。

◇会議費の定義と基本的な考え方

会議費とは、社内外問わず会議の進行に必要とされる通常の支出を指し、例えば茶菓や弁当等の軽食の提供に係る費用が含まれます。これらの支出が会議の一環として合理的であれば、税務上の「会議費」として認められます。

◇飲酒を伴う場合の注意点

ただし、飲酒が伴う場合は「接待」や「慰安」とみなされ、「交際費」として扱われるリスクが高くなります。かつては通達に「酒類を伴わない飲食物等」という表現がありましたが、昭和54年の改正により「通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等」と改められました。これにより、現在ではビール1~2杯程度であれば許容されると解釈されています。

◇判断基準と実務対応

重要なのは、支出が「通常要する費用」として合理的かどうかです。会議の一環として提供される飲食が過度でなく、適切な場所で行われた場合は、会議費として処理できる可能性が高くなります。

ただし、居酒屋など明らかに会議にふさわしくない場所での飲酒を伴う飲食については、会議費としての妥当性が疑われるため注意が必要です。

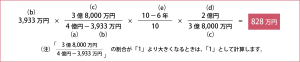

また、一人当たりの飲食費が1万円以下であれば「1万円基準」により交際費から除外することも可能ですが、これはあくまで交際費の処理に関するルールであり、会議費の判断とは別枠で考える必要があります。

◇まとめ

飲酒を伴う飲食を会議費として認めさせるには、次の点が重要です。

飲酒を伴う飲食を会議費として認めさせるには、次の点が重要です。

・会議の実施事実が明確であること

・飲食が会議の一環として合理的であり、過度でないこと

・領収書や会議記録に必要事項が記載されていること

・会議にふさわしい場所で実施されたこと

「飲酒=NG」ではありませんが、税務上の要件を満たすことが求められます。

《参考文献》国税庁HP

神奈川県川崎市で税理士・社会保険労務士をお探しなら

経営者のパートナーとして中小企業の皆さまをサポートいたします

“飲酒を伴う飲食費は会議費になる?” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。